学生による茨城観光・生活紹介

Project

ジェンダーの役割

ジェンダーギャップ解消において日本は遅れを取っているイメージがあるが、実際はどうなのか。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数において、日本は143か国中118位である。特に、労働参加率や賃金の男女比で測られる経済参画分野と、議員の男女比などで測られる政治参画分野でスコアが低い。つまり、イメージ通り、日本は女性の社会進出が他国より遅れていることが分かる。

なぜ女性の社会進出が遅れているのか、2つの見方がある。

①女性は、キャリアか家庭か自由に選ぶ余裕はあるが、それでも日本の女性はキャリアより家庭を優先している。

②女性はキャリアを優先したくてもできない状況にいる。家族の世話をすることが強く期待されている。

では、どんなところからその期待を感じてしまうのか。戸籍制度(多くの場合男性が筆頭者)や、税金の制度(所得税103万円の壁、男性が扶養者で女性は被扶養者)が、家族がどんなものか、家族の固定的で狭い定義をしている。

表面的に見れば①のように女性が自ら家庭のほうを選んでいるといえるが、社会の構造や、逸脱した際の社会の対応から、女性はキャリアよりも家庭を選ぶよう導かれたともいえる。

アメリカの学生とのセッションを経て

ここからは、アメリカの学生(ウィスコンシン州立大学)とのインタビューで分かったことを紹介いきたい。アメリカの学生からは、

「男らしい仕事」「女らしい仕事」はあるのか。「男らしい仕事」に就く女性、「女らしい仕事」に就く男性はいるのか。周囲の人間はそれらに対してステレオタイプがあるのか。

という質問があった。アメリカの学生が抱く日本のイメージもこの質問から窺うことができそうだ。

私たちは、「男らしい仕事」「女らしい仕事」は存在していると考えていた。消防士、保育士などがその例に挙げられる。そしてそれらに就く女性、男性ももちろんいると返答した。「女らしい仕事」に就く男性に対しては、弱そうといったイメージを抱いたことはないだろうか。NHKでは「女性1割以下」の職業に消防士、警察官、大工などがあり、「男性1割以下」の職業に保育士、助産師、看護師があると述べられている。加えて、看護師である男性の話によると、患者に違和感や雑そうなイメージをもたれたことがあると明かしていた。人々のイメージの強さを痛感する。

次に、産休・育休について驚いた事実があったため、紹介していきたい。

日本は男性の育休取得率が低いというイメージを抱いている人は少なくないのではないか。

そこで、アメリカの学生にアメリカの現状を教えてもらった。そこで分かったのは、アメリカには、産休・育休制度がないことであった。日本と同じ、あるいは日本より進んでいないという現状だったのである。FMLA(Family and Medical Leave Act)として休暇を取ることは可能だが、男性が育休をとることはメジャーではないようである。この点において、日本もアメリカも改善の余地が十分にありそうだ。

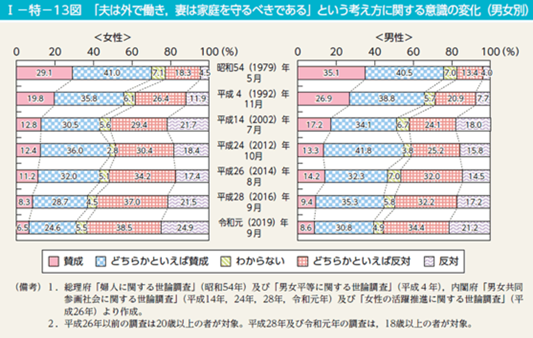

最後に、伝統的に夫と妻の行動に関するステレオタイプがあるかという質問に対して、以下の図を参照しながら述べていきたい。

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に「賛成」する割合は徐々に減少し、「反対」・「どちらかといえば反対」の割合が増加傾向にある。

「男性が外で働き女性が家庭を守る」という考えに賛成している人は減ってきているが、若い世代がジェンダーステレオタイプを持っていない、とは言えないだろう。

ウィスコンシン州立大学とのセッションで、韓国出身の学生が挙げてくれた例が「女子力」という言葉である。直訳できる韓国語や英語は無いそうだ。

「女子力」は、料理や裁縫など家庭的な能力に加え、身だしなみ、きれいな言葉遣い、持ち物、気配りなども意味する。そのため、従来の“女らしさ”(家庭的、男性の一歩後ろにいて控えめ)とは異なる。

では、この「女子力」を男性に使うのは差別的なのか。(2019)によれば、男性が男性に使う場合は冗談めかした褒め、が多いそうだ。しかし、自分たち(女性)が男性の友人に「女子力高いね」と言ったときは純粋なほめ言葉として使ったつもりだ。男性の友人に「女子力高いね」と言われたときの気持ちを聞いたところ、その子は「女子力」=「家庭力」、と自分の中で解釈していたため、うれしかったそうだ。私は安心した。しかし、ジェンダーの観点で見れば、差別と捉えることもできてしまうため、 「女子力」を別の言葉で表現するほうがよいのかもしれない。

他にもジェンダーステレオタイプがある例として、女性は「さん」呼び、男性は「くん」呼び(中学校以上の学校や職場など)がある。

最終発表後のディスカッションでは、理系の女子を表す「リケジョ」について話し、日本は理系に進む女子より文系に進む女子のほうが多いと伝えたところ、発表会を見てくれた日本語を学ぶアメリカの学生が、アメリカでもSTEM(science, technology, engineering, mathematics)を専攻する女性は35%、humanitiesを専攻する女性は62%で、日本と似ていると教えてくれた(今は日本もアメリカもデータサイエンス(理系)が人気になってきているが)。

ジェンダーステレオタイプは意外と身近に存在しているのではないか。是非、一度ジェンダーステレオタイプについて自身で考えてみてほしい。

ここまで、日本の家庭内・社会でのジェンダー別役割がどのようにして形作られているのか、今どのように変化しているのか、そして身近に存在するジェンダーステレオタイプについて述べてきた。私たちは、先入観にとらわれて、自身のイメージがそのまま現状であると錯覚しがちである。しかし、抱いているイメージは本当なのか、現状把握が大切である。ジェンダーギャップをなくし、男女共同参画社会を作っていかなければならない、そのイメージを抱く前に、実際の現状を知りその上で何が必要なのかを考えていくべきだ。今後も、ジェンダーステレオタイプやジェンダーに関することに対して、積極的に情報を吟味し、誰もが暮らしやすい社会形成に必要なことを考えていきたい。

参考文献

- 職業のジェンダーギャップ 性別をこえて働くには - ジェンダーをこえて考えよう - NHK みんなでプラス I-特-13図 「夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである」という考え方に関する意識の変化(男女別) | 内閣府男女共同参画局

- デールSPF(2020)「日本の女性は専業主婦、男性はサラリーマンになりたい」ガイタニディス・ヤニス、小林聡子、吉野文(編)『クリティカル日本学ー協働学習を通して「日本」のステレオタイプを学びほぐす』(pp.119-134)明石書店

- 馬 雯雯(2019) 「ジェンダーに関わる表現「女子力」についての考察―「女子力」を巡る記述における言語標識を中心にー」