学生による茨城観光・生活紹介

Project

子育てと仕事 キャリアか家族か~時代を経て成長中の日本~

子育てをするために、必要な要素の1つが「仕事とどう向き合うのか」問題。

そこで、アメリカのマカレスターカレッジ・ウィスコンシン大学の学生に、「子育て」をテーマにいくつか質問をしました。質問の内容は、

①家族構成や日本の家族のイメージ

②住んでいる家、日本の家のイメージ

③休みの日の過ごし方、日本の子供がする遊び

④アメリカと日本の職場の状況

など、子育てと仕事に関わることについてです。インタビューでは自分の経験や自分の親の様子を思い出しながら答えてくれました。

①家族構成や日本の家族のイメージ

両親と兄弟で住んでいることが多く、一人っ子の人はいませんでした。核家族で住んでいる家庭もあれば、祖父母と共に住んでいる家庭もありました。日本の家族については、具体的なイメージを持っていない人もいれば、アメリカと核家族などの構成が似ている所もあれば、親戚が近くに住んでいるイメージが合ってアメリカと違うと思っている人もいました。

②住んでいる家、日本の家のイメージ

一軒家で家を持っている人、賃貸の人、寮の人など多種多様でした。日本の家については、アパートに住んでいる人が多く、部屋は狭い状態のコンパクトな印象、アメリカと構造が違って大きくて幅が広い屋根を持っているという印象でした。

③休みの日の過ごし方、日本の子供がする遊び

親が休みの時は、ハイキングなどのアウトドアや家で過ごすこと、公園などでスポーツをやるなど多様な意見が出ました。日本では、公園に行ってけん玉などのおもちゃで遊んだり、野球やサッカーなどのフィジカルゲームをしたりするイメージでした。どちらの国でもアクティブな遊びとインドアな過ごし方のどちらも挙げられていました。

④アメリカと日本の職場の状況

職場の男女割合は平等ですが、待遇に関して女性は男性よりも給料が低く昇進スピードも遅い、男性優位の状態が残っていて、少しずつよくなっている途中なのではないかと言っていました。また、日本も似たような感じではないかと予想していました。 さらに、産休や育休、子育ての制度について聞いたところ、アメリカではまだサポートが充実していない印象でした。例としては、2週間の産休、6ヶ月の育休など日本の方がアメリカより制度が整っているのではないかと思われていました。加えて、一般的に子供が生まれる前と後で働き方が変わると思うか聞いたところ、働き方は変わるという意見で、具体的には、インタビュー相手の親を例に挙げ、移動を伴う仕事が減ったりフルタイム勤務ではなくなること、子育てに合わせて退職ししばらく子供が学校に行くようになって復職したりしたと話してくれました。

まとめると、この子育てに関するインタビューでは多様性と違いがわかりました。特に家族構成や休日の過ごし方、子供の遊び、住まいについてはインタビューした相手によって差があり、「アメリカ人」とひとくくりには出来ないと思いました。また、アメリカと日本の女性の待遇は似たような感じですが、制度や休み、仕事と子育ての両立の面ではアメリカと日本で差があり、日本の方が優れている印象でした。アメリカと日本で多少の違いがありますが、子育てに大きく影響している点への捉え方や考え方には共通している部分が多かったように思います。

インタビューした感想は、筆者自身がアメリカの子育てに対してアメリカの方が子供に優しいというステレオタイプなイメージを持っていたので、現状や差異が分かって驚いたとともに、自分の固まった考えをほぐす機会になったと思います。アメリカは州ごとに法律が違うので、インタビューの時にインタビュー相手のパーソナルデータを聞けていればより現実性が上がったとともに、インタビューで知った内容が各家庭での違いなのかインタビューした相手全体の特徴なのかはっきり分かると思いました。

これらのことを踏まえて、上記「④アメリカと日本の職場の状況」の解答に注目して、「日本の子育てが今どのような制度を取っているのか」、「国として行っている制度などの他に何か支援はあるのか」が気になったため、筆者が調べてきたことをもとに日本の子育てと仕事の関係、日本の地域での子育て支援について紹介していきます。

日本の子育ての現状

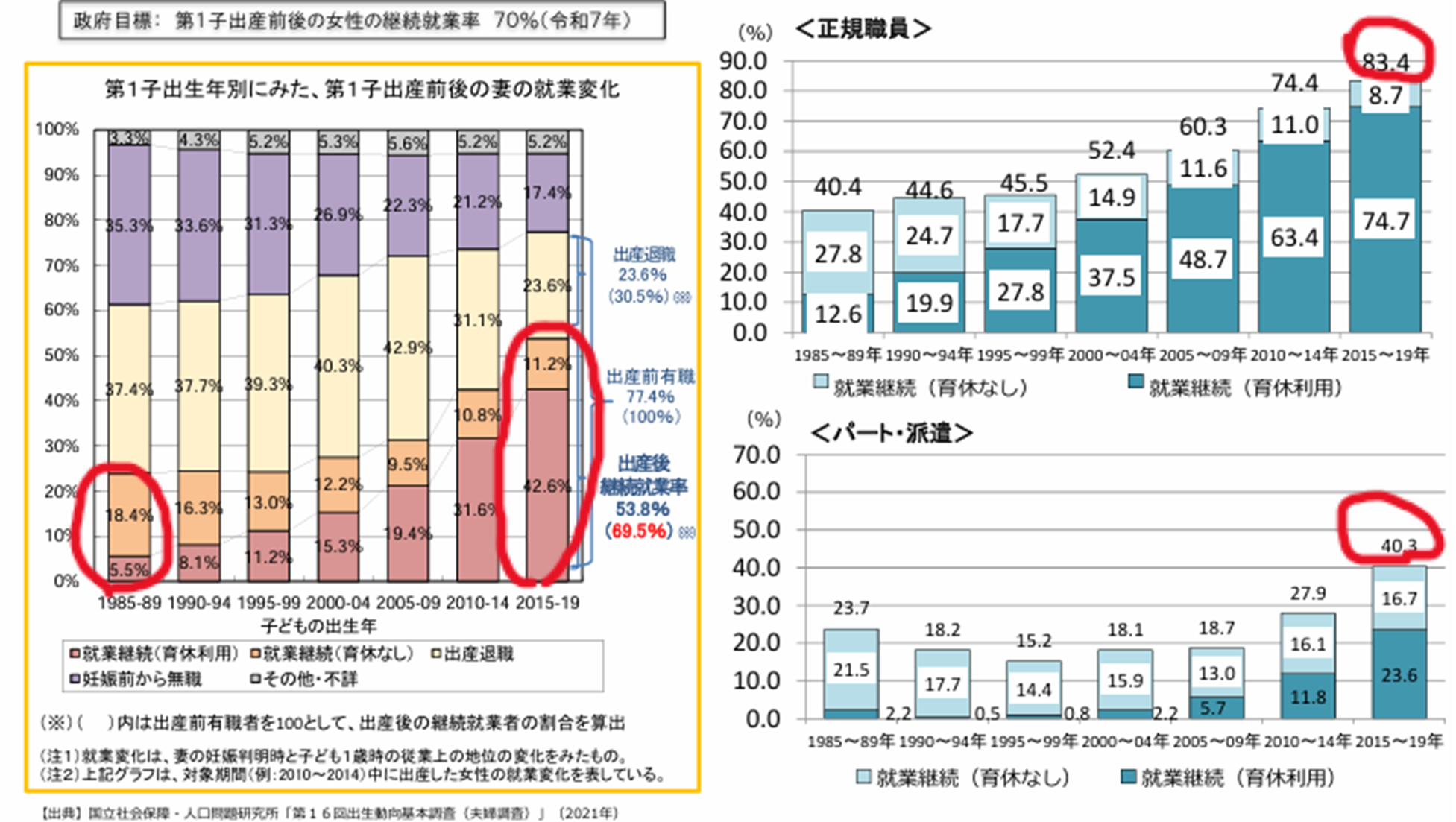

結論、子育てと仕事の両立は出来ているかについて、全体的に見ると出来る土台はありますが現状出来ていない状態もある状況だと私は感じました。厚生労働省の調査によると、2015年-2019年では約70%の女性が第1子出産後も働き続けているそうです。1985年-1989年は約25%なので子供が居ても働き続けやすくなっています。しかし雇用形態別に見ると特にパートなどは低水準ではあります。(表1)

(表1)第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況

(表1)第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況

出産前後の母親の就業状況は、子供が小さい頃は常勤で働く人が少ないですが、11歳頃になると、上昇傾向にあることが分かりました。

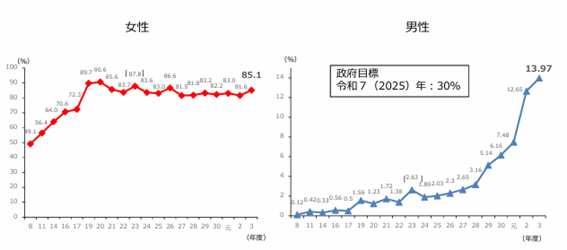

また、育児休暇や休業の取得率は高く法定通り取れていると言えます。時短勤務など育児のための仕事の支援制度については、約7割が導入していて、短時間勤務、残業の制限の順で多いです。育休取得率に関しては女性が8割で男性は13.9%と近年上昇傾向です。(表2)しかし、男女間の育休取得率や育休の長さには差が未だに大きいことが分かります。

(表2)育児休業取得率の推移

(表2)育児休業取得率の推移

国としての制度 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法

実態を見てきたので、次は国の制度をチェックしてみます。子育てと仕事に関する法律は育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が担っています。この法律は、仕事と育児の両立支援制度が定められているものです。法律の対象は、子育て中の男女労働者です。具体的にどんな制度があるのかは、以下の通りです。

子供が小さい頃に適用される制度が特にとても充実していることが分かります。また、女性だけで無く男性にも焦点を当てていて、家族で育児がしやすい形になっていると感じました。現在はこのような施策ですが、2025年4月1日からさらに段階的に制度が変わっていきます。具体的に、残業の免除が小学校就学前の子供を持つ人まで拡充、勤務制度の代替措置でテレワークが可能になることなどこれからも改善される様子が見えます。

調査した感想として、現状と法律がマッチしていることもあればそうでない所もあり、時が経つにつれて改善する努力を国が見せていると感じました。しかしあくまで正社員などの立ち位置の人向けであること、女性と男性の休暇の長さの違いなど直せることはあるのではないかと思いました。

地域での子育て支援

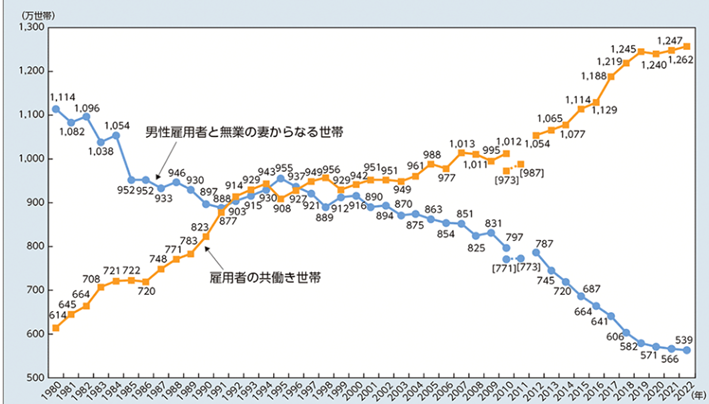

次は、子育て支援についてです。子育て支援と言えば、筆者は健康で、安価かつ安全な食事を子どもたちにあげられること、親がもっと立派な親になれるために支援すること、学校以外でも自由にはしゃげる場所があること、さらにいろいろな社会進出に前もって体験できることなどが頭に浮かびました。総務省によると、昭和末期からおよそ40年間、男性雇用者と無業の妻からなる世帯が減少していて、最近は共働きが一般的です。よって今現在の子どもたちに対して、社会のあらゆる方面からの支援が必要だと思いました。

(表3) 1980~2001年総務省統計局「労働力調査特別調査」

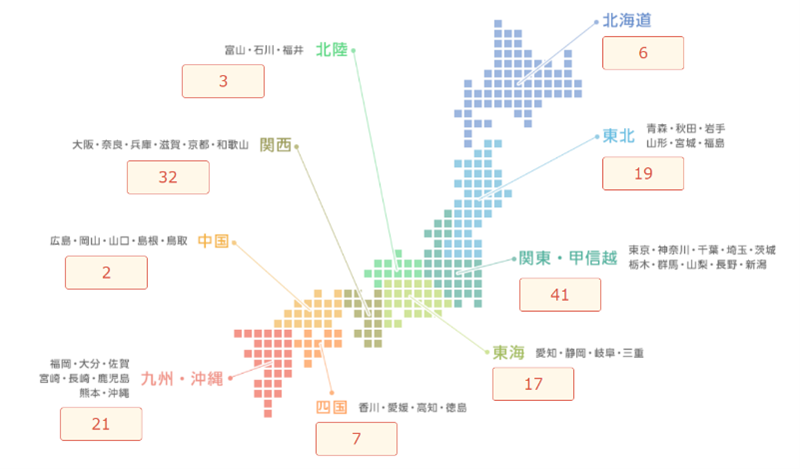

(表3) 1980~2001年総務省統計局「労働力調査特別調査」日本国内では、多くの社会団体と自治体が子育てに協力して、地域の活動に取り組んでいます。以下に地域の活動の例を挙げていきます。

まずは食育に対する取り組みについて紹介します。平成17年から推進された食育基本法に基づくと、子どもたちが健全な食生活を実践できるようになることが課題とされています。それを解決するため、学校、保育所、地方公共団体が積極的に子どもたちに農業・漁業・酪農体験などの生産現場に近づく機会を与えています。また調理体験を行うことで、食育を身近に感じてもらっています。約三年間日本で続いていたコロナ禍の間でも、それに向けた努力は絶えずに続けていました。

次に紹介するのは、とある財団が団体の優れたかつ柔軟な対策のいくつかを公開し、それに対して賞与を与えたことです。例えば、富山県にある「にながわふれあい子ども食堂」は子どもたちに対し直に感染グッズ(布マスク・フェースシールド)作りに参加させて、自分事として感じてもらうイベントがあります。また、福岡県の団体SAVORIVAは「紫蘇の摘み取り体験」を開催して、子どもたちが各自自分の家で育てた大葉を摘むことで弁当を待つ間の密集を避けるようになりました。

もちろん、子どもたち自身がより良い社会を作るために行動を起こすことも最も重要な活動の一環だと思います。この点では日本財団に開催された福岡市「子ども記者体験ワークショップ」が一例として注目されました。イベント中には、子どもたちが新聞社のスタッフと社会団体が務めたファシリテーションを通して、自分自身で活動する団体や企業にインタビューし、各グループで1枚の新聞記事にまとめ発表をしました。「日本の若者たちの社会問題への関心」という深刻なテーマを取り扱い、無事に記事を作ることが出来たそうです。

また、行政側からの支援が強力で不可欠だと考えます。日本各地の自治体では支援情報アプリの開発、総合ポータルサイトの運営、食事・健康診査などの無料化施策、特別定額給付金、相談窓口の設置、養成講座などが一般的に支援されており、一部の地域では機能が社会団体と重なっています。その中には、三重県四日市市で開催されたパパ向けの養成講座「父親の子育てマイスター」と山形県山形市にある子育てで忙しいパパ・ママを応援する「元気すくすくネット」相談窓口という特定の人々のニーズに応じたサービスが行われているため、他の地域に拡充してもっと役に立たせることができるのではないかと思います。

今回調べていたところ、とあるニュースに気になりました。それは、阪神タイガースという野球球団が日本財団へ寄付するということです。こういう社会団体から支援機構への寄付が一般人に対して良い手本を示せるだけでなく、地元の公益事業の改善にも一般人より大きな影響を与えられると思います。

まとめとして、子育て支援には行政の取り組みに加え、社会全体の協力も欠かせない役割を果たしています。また、女性向けばかりでなく、父親になろうとしているまたは既に父親である男性たちに向けるアシストも取り上げられています。子どもを立派に育てたいと思うのならば、子どもたちに積極的に行動させることも大切です。今現在日本では、各家庭のニーズに合う体制の構築が進められていると感じました。

筆者の感想・考察

以上のことから、日本の子育ては時代に沿って仕事と両立しやすくなっています。しかし、まだ最大限に活かせているかと言われるとそうではないように感じます。制度上は女性・男性共に配慮がされている制度ですが、現状を見れば適用できていません。まだ>改善できる所は沢山あると思います。さらに、日本社会から家族や子育てへの支援は物質的な面でも精神的な面でも豊かで世界各国に対しても汎用性が高くて良い参考になりえると思いますが、日本人の考え方という視点から見ると、足りないところ(特に精神面の需要を満たすこと)があり、今でも課題が残されていると思いました。なので、どんなことをすれば今の状態から変えていけるか、日本の子育てを世界に誇れるように考えていかなければならないと思いました。

参考文献

- 育児休業制度 特設サイト 厚生労働省 [2024/12/14取得]

- 仕事と育児・介護の両立に係る現状及び課題 厚生労働省[2024/12/14取得]

- 「子ども記者体験ワークショップ」を福岡市で実施! 日本財団[2024/12/18取得]

- 阪神タイガース選手会と「日本財団子どもサポート基金」へのご寄付に係る贈呈式を実施 日本財団[2024/12/18取得]

- 特定非営利活動法人 こどもの未来をかんがえる会 助成団体活動紹介 キューピーみらいたまご財団[2024/12/18取得]

- 【全国版】子育てしやすい街を大公開!子育て世代にうれしい自治体独自の支援制度一覧[2024/12/18取得]

- 共働き等世帯数の年次推移 特設サイト 厚生労働省[2024/12/18取得]